Infektionsforschung im Kontext von Global Health und sozialer Verantwortung

Die Corona-Pandemie und der Klimawandel haben es der breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt: Infektionskrankheiten sind ein globales Phänomen und erfordern internationale Zusammenarbeit, um ihnen wirksam zu begegnen. Besonders betroffen sind oft Menschen in ressourcenschwachen Regionen, die nur eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung und Infrastruktur haben. Dieses Ungleichgewicht macht deutlich, dass es einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Strategie bedarf, die lokale Expertise einbindet und auf Augenhöhe mit den betroffenen Gemeinschaften zusammenarbeitet.

Unter diesem Leitgedanken versammelten sich am 24. und 25. März 2025 Infektionsforscherinnen aus Deutschland und Österreich zu unserem 5. Netzwerktreffen in München. In den Räumen des TranslaTUM und des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene (MIH) der Technischen Universität München (TUM) diskutierten wir, wie Infektionsforschung im Zeichen von Global Health und sozialer Verantwortung weitergedacht werden kann – und welche Rolle wir als Wissenschaftlerinnen dabei spielen.

Global Health in Zeiten globaler Krisen

Auf Einladung unserer Gastgeberinnen Prof. Dr. Clarissa Prazeres da Costa und Prof. Dr. Ulrike Protzer versammelten sich rund 65 Infektionsforscherinnen aus ganz Deutschland und Österreich, von Greifswald bis Innsbruck, zu unserem fünften Treffen. Die Münchener Infektionsforscherinnen haben eine außergewöhnliche Auswahl an Referentinnen eingeladen und uns eine hochkarätige Plattform für fachlichen Austausch und Vernetzung geboten.

Die renommierte Virologin Ulrike Protzer, Leiterin des Virologischen Instituts der TUM und des VIRO am Helmholtz Munich, und die Infektionsmedizinerin Clarissa Prazeres da Costa, Leiterin der Abteilung für diagnostische Parasitologie sowie der MIH-Arbeitsgruppe Infection and Immunity in Global Health, hießen uns herzlich willkommen. Beide haben mit ihrem Engagement maßgeblich dazu beigetragen, dieses Treffen zu einem herausragenden Ereignis zu machen.

Im Anschluss an die Grußworte unserer Gastgeberinnen gab Infect-Net-Initiatorin Prof. Dr. Gabriele Pradel einen Überblick über das Programm. Sie betonte einmal mehr die Bedeutung eines starken Zusammenhalts unter Frauen in der Wissenschaft und Gesundheitsforschung. Nur durch eine kontinuierliche und sichtbare Präsenz können wir Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeiten sichern und nachhaltig festigen, so Pradel. Angesichts der aktuellen politischen Lage, in der Bewegungen gegen Frauenrechte und Diversität weltweit zunehmend an Einfluss gewinnen, sei dieser Zusammenhalt umso wichtiger. Die Rechte von Frauen, die Förderung von Diversität und Chancengleichheit in der Wissenschaft und Gesellschaft stünden derzeit mehr denn je auf dem Prüfstand. Gerade in einer Zeit, in der rückwärtsgewandte Strömungen versuchen, hart erkämpfte Fortschritte zu untergraben, sei es entscheidend, als Gemeinschaft Stimme zu erheben und sich aktiv für die Rechte von Frauen und marginalisierten Gruppen einzusetzen.

Diese Botschaft zog sich durch die gesamte Veranstaltung und erinnerte uns alle daran, wie wichtig es ist, die Verantwortung und den Einfluss der Wissenschaftlerinnen zu nutzen, um nicht nur den wissenschaftlichen Diskurs voranzutreiben, sondern auch eine gerechtere, vielfältigere und inkludierendere Gesellschaft zu fördern.

Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte: Von Viren, Bakterien und Parasiten

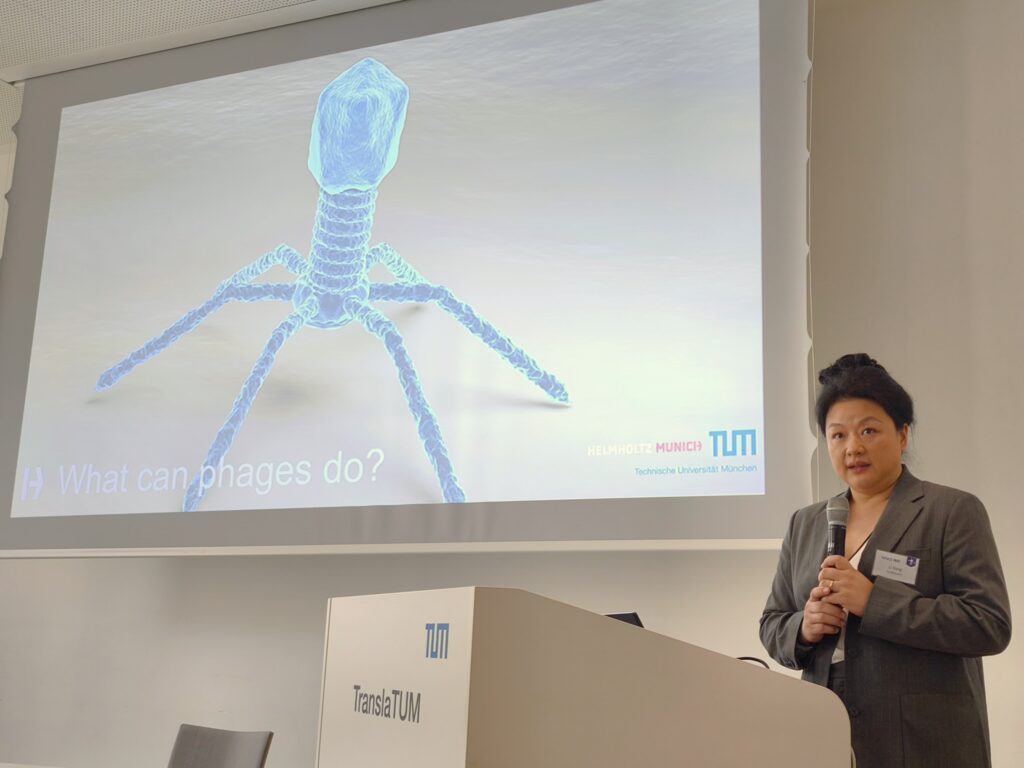

Prof. Dr. Li Deng vom Helmholtz Munich und dem Zentrum für Infektionsprävention (ZIP) der TUM sprach über das Potenzial von Bakteriophagen als therapeutische Alternative zur Bekämpfung bakterieller Infektionen. In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen gewinnen Phagen als gezielte und hochspezifische Therapieoption an Bedeutung. Sie stellte außerdem die neue Phagenbank des ZIP vor, die als zentrale Ressource für die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich dient.

Mit der weltweiten Herausforderung der antimikrobiellen Resistenzen (AMR) befasste sich auch Dr. Hannelore Meyer, Mikrobiologin des MIH. Sie beleuchtete insbesondere die Innovationslücke in der Entwicklung neuer Antibiotika, insbesondere gegen Gram-negative Bakterien, zu denen einige der gefährlichsten Krankheitserreger gehören. Neue Lösungsansätze und neuartige Wirkstoffe werden dringend gebraucht – eine Problematik, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Gesundheitspolitik zunehmend beschäftigt.

Einen faszinierenden Einblick in die Welt der Humanen Endogenen Retroviren (HERVs) bot Dr. Michelle Vincendeau vom Helmholtz Munich und der TUM School of Medicien & Health. Sie erklärte, wie diese viralen Relikte, die seit Millionen von Jahren in unserem Erbgut schlummern, unsere menschliche Evolution und insbesondere die Entwicklung des Gehirns beeinflusst haben.

Ein weiteres Highlight war der Vortrag von Prof. Dr. Ulrike Protzer, die über ihre Forschung zu therapeutischen Impfungen gegen virale Infektionen berichtete. Besonders spannend: der kürzlich zugelassene Impfstoff TherVacB, der vielversprechende Heilungschancen für Menschen mit chronischer Hepatitis B bietet – eine Erkrankung, die weltweit über 250 Millionen Menschen betrifft.

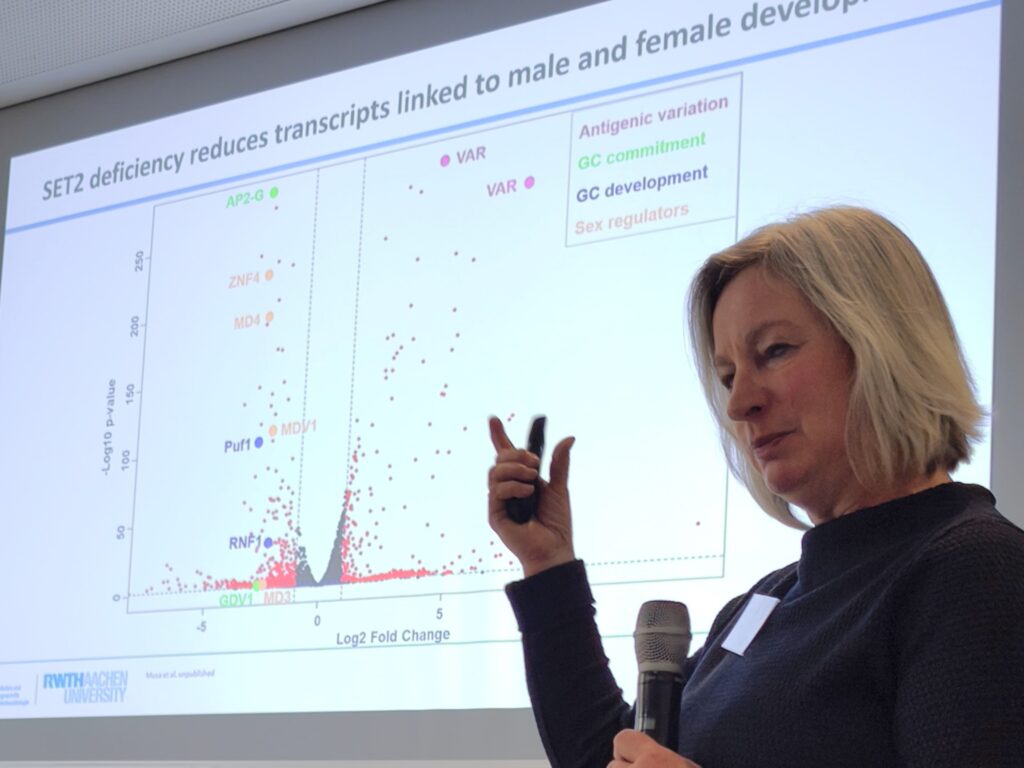

Die Parasitologin Prof. Dr. Gabriele Pradel von der RWTH Aachen University widmete sich in ihrem Vortrag der Malariaforschung. Sie erklärte die molekularen Mechanismen bei der Bildung der Geschlechtsstadien des Malaria-Erregers – ein entscheidender Prozess für die Verbreitung der Krankheit – und gab einen aktuellen Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Malaria-Impfstoffforschung.

Auch PD Dr. Dr. Andrea Thoma-Kreß vom Uniklinikum Erlangen beschäftigte sich mit einem oft unterschätzten Virus: HTLV-1, das vor allem in der Karibik, Zentralafrika und Ostasien weit verbreitet ist. Sie präsentierte ihre Forschung zur Übertragung des Virus über die Muttermilch – ein Aspekt, der dringend mehr Aufmerksamkeit in der globalen Gesundheitsforschung verdient.

Diese Vorträge zeigten eindrucksvoll, wie breit gefächert die Infektionsforschung ist und wie wichtig es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse mit gesellschaftlichen Herausforderungen zu verknüpfen.

Soziale Verantwortung in Wissenschaft und Forschung

Neben den neuesten Forschungsergebnissen widmeten wir uns in weiteren Vorträgen auch wichtigen gesellschaftlichen Themen, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die breitere gesellschaftliche Verantwortung betreffen.

Dr. Hildegard Nimmesgern von der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) hielt eine eindringliche und inspirierende Ansprache über ihren persönlichen Einsatz für die Stärkung der Mitsprache von Frauen in Fachgesellschaften. Als Initiatorin und Leiterin der GDCh-Kommission Chancengleichheit in der Chemie teilte sie ihre Erfolgsstrategien, die es Frauen ermöglichen, sich in männerdominierten Umfeldern Gehör zu verschaffen und langfristig Fuß zu fassen. Sie ermutigte die Teilnehmerinnen, der Mission von Infect-Net treu zu bleiben und gratulierte uns herzlich zur geplanten Vereinsgründung. Ihr Engagement für Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit war nicht nur motivierend, sondern auch ansteckend.

In einer Zeit, in der der Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf unser Berufs- und Privatleben immer mehr wächst, klärte uns Svenja Breuer, Doktorandin am Munich Center for Technology in Society (MCTS) der TUM, über die Chancen und Risiken von KI im Gesundheitswesen auf. Sie gab uns einen fundierten Überblick über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von KI im Gesundheitsmanagement und präsentierte beeindruckende Beispiele aus der radiologischen Praxis.

Prof. Dr. Janina Steinert, TUM-Professorin für Global Health, stellte in ihrem Vortrag die ethischen Herausforderungen in der Global Health Forschung und mögliche Lösungsansätze zur Diskussion. Sie kritisierte die häufig unzureichende Berücksichtigung sozialer und kultureller Bedürfnisse sowohl der Datensammler als auch der Probanden in Global Health-Studien. Dies beeinträchtige nicht nur die Datenqualität, sondern könne auch negative Auswirkungen auf die beteiligten Personen haben. Prof. Steinert zeigte auf, wie wichtig eine ethisch vertretbare und respektvolle Datenerhebung ist, die den Kontext und die Perspektiven der Betroffenen einbezieht.

Das Center for Global Health @TUM wurde von den beiden Diktorinnen Prof. Dr. Clarissa Prazeres da Costa und Prof. Dr. Andrea Winkler vorgestellt. Sie erläuterten die Schwerpunkte ihrer Arbeit, die sich insbesondere auf internationale Kooperationen im Bereich globaler Gesundheitsstudien und Projekte in ressourcenschwachen Ländern fokussieren. Im Anschluss gab Clarissa Prazeres da Costa spannende Einblicke in die immunologische Forschung des Centers und stellte herausragende Forschungsbeispiele vor.

Ein weiterer wichtiger Vortrag kam von Prof. Dr. Sabine Ludwig, Direktorin des Instituts für Diversität in der Medizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie wies eindrucksvoll auf die weiterhin bestehende Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, besonders in der medizinischen Forschung und Gesundheitsversorgung, hin. Ihre Analyse beleuchtete die verhältnismäßig geringe Präsenz von Frauen in Führungspositionen und zeigte, wie entscheidend es ist, diese Ungleichgewichte aktiv anzugehen. Prof. Ludwig stellte zudem das Deutsche Chapter von Women in Global Health vor, das sie 2018 mit Ilona Kickbusch gegründet hat. Eine intensive Diskussion über die Notwendigkeit von Frauennetzwerken in verschiedenen Disziplinen und den Nutzen gegenseitiger Unterstützung folgte dem Vortrag.

Abschließend möchten wir uns herzlich bei allen Chairs aus den Arbeitsgruppen Protzer und da Costa bedanken, die gekonnt durch das Programm führten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Ein großes Dankeschön geht an Dr. Anna Kosinska, Edanur Ates-Öz, Dr. Elvira D’Ippolito, Dr. Tuna Toptan, Marrium Habib, Jinpeng Su, Dr. Achala Kamaldasa und Dr. Nina Wantia für ihre wertvolle Unterstützung.

Keynote: Prof. Dr. Alena Buyx – Erfahrungen aus der Politikberatung

Unsere Keynote am Montagabend war ein echtes Highlight: Prof. Dr. Alena Buyx, Professorin für Ethik in der Medizin und Gesundheitstechnologien und eine der renommiertesten Soziologinnen an der TUM, gab uns spannende Einblicke in ihre Arbeit als Politkberaterin während ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates in der Corona-Pandemie.

Obwohl sie aufgrund der Veröffentlichung ihres neuen Buches „Leben und Sterben: Die großen Fragen ethisch entscheiden“ auf der Leipziger Buchmesse sein musste und daher nicht persönlich anwesend sein konnte, wurde ihr Vortrag per Videostream live ins Plenum übertragen – und das Publikum war gebannt.

Prof. Dr. Buyx teilte ihre persönlichen Erfahrungen als Wissenschaftlerin in der Politikberatung, in der sie häufig mit dem Dilemma der unterschiedlichen Sichtweisen und Prioritäten von Politiker:innen und Wissenschaftler:innen konfrontiert wurde. Präzise und empathisch sprach sie über die Notwendigkeit, wissenschaftliche Expertise in politische Entscheidungsprozesse einzubringen – und die kommunikativen Herausforderungen, die damit einhergehen.

All denjenigen, die sich der anspruchsvollen Aufgabe eines Ehrenamts in der Politikberatung widmen möchten gab sie hilfreiche Tipps mit auf den Weg. Ihre Worte regten nicht nur zum Nachdenken an, sondern motivierten uns alle, mit noch größerer Verantwortung und Weitblick in unseren eigenen wissenschaftlichen und beruflichen Tätigkeiten zu agieren.

Gründungsversammlung für den Verband Deutscher Infektionsforscherinnen

Am 25. März 2025 war es dann auch endlich so weit – ein Moment, auf den wir lange hingearbeitet haben: Wir haben offiziell den Verein „Verband Deutscher Infektionsforscherinnen – Infect-Net“ gegründet! In einer intensiven, aber auch feierlichen Stunde zwischen 12 und 13 Uhr haben 36 Teilnehmerinnen gemeinsam über die Satzung und die Beitragsordnung abgestimmt und unseren ersten Vereinsvorstand gewählt.

Diese Gründung bedeutet für uns weit mehr als nur einen formalen Schritt. Sie ist der entscheidende Meilenstein auf dem Weg, die Mission und Ziele von Infect-Net langfristig zu sichern. Was einst als vom BMBF-geförderte Netzwerkinitiative begann, wird nun zu einer unabhängigen, nachhaltigen Struktur, mit der wir die Sichtbarkeit und den wissenschaftspolitischen Einfluss von Infektionsforscherinnen in Deutschland weiter stärken können. Wir sind stolz, diesen wichtigen Schritt gegangen zu sein – und freuen uns auf das neue Kapitel, das jetzt vor uns liegt!

Workshop: Online-Sichtbarkeit und Vernetzung – Frauen in der Wissenschaft stärken

Den Abschluss unseres Treffens bildete ein praxisnaher Workshop zur strategischen Online-Sichtbarkeit und Vernetzung – mit besonderem Fokus darauf, wie Wissenschaftlerinnen sich und ihre Kolleginnen gezielt auf Plattformen wie LinkedIn und Bluesky sichtbar machen können.

Gerade für Frauen in der Wissenschaft ist eine starke Online-Präsenz entscheidend, um Expertise zu zeigen, Netzwerke aufzubauen und wissenschaftspolitische Debatten aktiv mitzugestalten. Doch wer sichtbar ist, wird auch eher gehört – und wer gehört wird, kann mehr verändern. Anhand der eigenen Forschungsthemen und Kommunikationsziele lernten die Teilnehmerinnen, wie die Algorithmen der Plattformen funktionieren, welche Beiträge besonders gut ankommen und wie sie ihr digitales Netzwerk erfolgreich pflegen können.

Geleitet wurde der Workshop von Dr. Katja Flieger (Medientraining für Wissenschaftler*innen GbR, Berlin), die wertvolle Einblicke und praktische Tipps für eine stärkere, selbstbewusste Online-Präsenz gab.

Danke

Unser 5. Treffen hat einmal mehr gezeigt, dass Infect-Net weit mehr ist als ein berufliches Netzwerk – es ist eine Plattform für gegenseitige Unterstützung, für Inspiration und für das gemeinsame Gestalten einer zukunftsfähigen Infektionsforschung. Die Gründung des Vereins gibt uns nun die Möglichkeit, diese Mission nachhaltig zu verankern. Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und darauf, unser Netzwerk weiter auszubauen!

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen, die unser Treffen zu so einer inspirierenden Veranstaltung gemacht haben und erfolgreich zur Vereinsgründung beigetragen haben. Ganz besonders wollen wir uns auch bei all unseren Sprecherinnen bedanken, die ihre Forschung, Motivation und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ein großer Dank auch an Clarissa und Ulla für ihre herzliche Gastfreundschaft und ihren Teams, insbesondere Elizabeth Lim-Griem und Romishin Aloviddin für die Unterstützung bei der Organisation. Wir sind schon gespannt auf das nächste Treffen im September in Jena!

Save the dates:

6. Online-Netzwerktreffen: 16. Mai 2025, 13 Uhr

6. Netzwerktreffen: 24. – 25. September 2025: Jena (Prof. Dr. Bettina Löffler), im Anschluss an die DGHM-Jahrestagung

René Lesnik | Koordination Infect-Net

Schreibe einen Kommentar