von René Lesnik

Wissenschaftskommunikation wird auch für die Forschenden immer wichtiger. Aber was kommt in der Bevölkerung eigentlich davon an und wie ändert sich die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft und wissenschaftlichen Themen? Dazu führt Wissenschaft im Dialog mit seinen Partnern der Carl-Zeiss-Stiftung und der Fraunhofer-Gesellschaft regelmäßig repräsentative Umfragen in der deutschen Bevölkerung durch. Die Ergebnisse werden im sogenannten Wissenschaftsbarometer veröffentlicht. Am 5. Dezember wurde die Ausgabe für 2023 veröffentlicht, die auf der Projektseite ausführlich dargestellt wird. Im Folgenden sollen hier die für Infektionsforscherinnen wichtigsten Erkenntnisse genauer betrachtet werden:

- Das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung ist leicht gesunken.

- Es gibt ein großes Interesse an den Lebenswissenschaften.

- Es wird mehr Kommunikation aus der Forschung heraus erwartet.

- Die Wissenschaft darf sich in die Politik einmischen.

- Die Wahrnehmung von KI ist ambivalent.

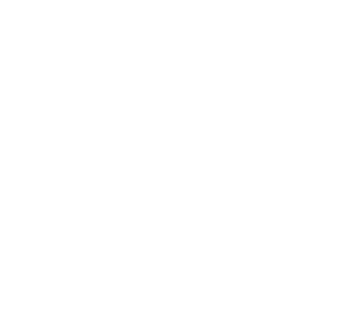

1. Das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung ist leicht gesunken

Das allgemeine Vertrauen in Wissenschaft und Forschung ist mit 56 Prozent wieder auf das Niveau vor der Coronapandemie gesunken, gleichzeitig ist der Anteil derer, die gar kein Wissenschaftsvertrauen haben, leicht auf 13 Prozent gestiegen. Dabei ist das Vertrauen Menschen mit einem hohen Bildungsgrad am höchsten, während es mit niedrigerem Bildungsgrad sinkt. Ähnliches gilt auch für die Altersgruppen: junge Menschen vertrauen mehr in die Wissenschaft als ältere (nicht gezeigt).

Das Vertrauen in Wissenschaftler:innen und Forschende profitiert zu zwei Drittel vor allem von deren Expertise und der standardisierten Arbeitsweise. Dies entspricht in etwa den Werten aus den Vorjahren. Dagegen sind nur 46 Prozent überzeugt davon, dass Wissenschaftler:innen im Sinne der Öffentlichkeit forschen. Als Hauptargument, warum man Wissenschaftler:innen misstrauen sollte, geben 54 Prozent die starke Abhängigkeit von ihren Geldgebern an.

Für Forschende kann dies bedeuten, bei ihrer Kommunikation mehr auf die gesellschaftliche Relevanz ihrer Themen sowie auf die Transparenz ihrer Fördermittel einzugehen. Für Kommunizierende stellt sich zudem die Frage, an welche Zielgruppen sie sich richten wollen und wie attraktive Formate für Personen ab 60 und für Menschen mit niedrigerem Bildungsgrad aussehen könnten.

2. Großes Interesse an den Lebenswissenschaften

Das Interesse an Themen aus den Lebenswissenschaften ist mit 70 Prozent am höchsten und bleibt damit auf einem hohen Niveau. Das Interesse an anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen hat dagegen im Vergleich zu 2019 deutlich abgenommen, was allerdings an einer Umbenennung der Umfrage-Kategorien liegen kann.

Infektionsforscherinnen sollten von der Beliebtheit von biologischen und medizinischen Themen profitieren können, wenn sie ihre eigene Forschung sichtbarer machen wollen. Das kann sowohl über die traditionelle Medienlandschaft als auch über eine individuelle Wissenschaftskommunikation wie die eigenen Webseiten und Social-Media-Kanäle funktionieren. Es gibt auch zahlreiche interaktive Formate, die wir hier an anderer Stelle noch vorstellen wollen.

3. Mehr Kommunikation aus der Forschung heraus erwartet

Nach den Pandemiejahren findet wieder mehr als ein Drittel, nämlich 36 Prozent, dass Forschende sich zu wenig bemühen, die Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu informieren. Dieser Wert war im Jahr 2020 mit 29 Prozent am niedrigsten, lag aber 2017 noch bei 40 Prozent.

Der Bedarf an einer ausführlichen medialen Berichterstattung während der Coronapandemie hatte dafür gesorgt, dass einzelne Expert:innen und ihre Themen sehr sichtbar wurden. Dies bedeutete aber auch einen enormen Aufwand für die Vertreter:innen aus Virologie, Immunologie, Infektiologie, Epidemiologie und Public Health. Das gleiche Level an medialer Präsenz wird sicherlich nicht dauerhaft zu halten sein. Dennoch könnte eine regelmäßige Informierung der Bevölkerung zeigen, dass die Wissenschaft ein echtes Interesse an deren Aufklärung hat. Wenn diese Kommunikation durch eine Vielzahl verschiedener Expert:innen erfolgt und über Formate vermittelt wird, die auf diverse Zielgruppen zugeschnitten sind, bleibt der individuelle Aufwand im Rahmen und im Idealfall können auch wissenschaftsferne Gruppen erreicht werden. Eine konsequente Präsenz weiblicher Expertinnen in der Wissenschaftskommunikation und im Öffentlichen Diskurs fördert zudem die Sichtbarkeit von Rollenvorbildern und Karrierewegen für Frauen.

4. Wissenschaft darf sich in die Politik einmischen

Rückhalt haben Forschende bei der Einmischung in politische Entscheidungen: Fast drei Viertel der Befragten sprachen sich dafür aus, dass sich Expert:innen öffentlich äußern sollten, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse von der Politik missachtet werden. Außerdem finden mehr als zwei Drittel, dass politische Entscheidungen Ergebnisse aus der Wissenschaft berücksichtigen sollten.

Dies kann als Auftrag verstanden werden, sich als Expert:in stärker am öffentlichen und politischen Diskurs zu beteiligen und Stellung zu beziehen. Vielleicht lohnt es sich auch, genauer hinzuschauen, wie Erkenntnisse aus der Wissenschaft ihren Weg in den politischen Entscheidungsprozess finden.

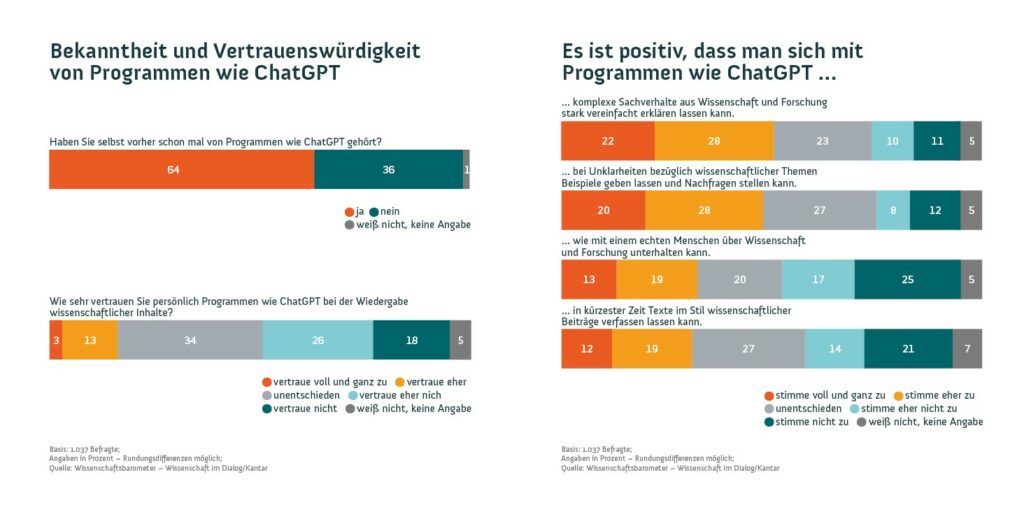

5. Ambivalente Wahrnehmung von KI

Künstliche Intelligenz nimmt immer mehr Platz in unserem alltäglichen Leben ein. Auch wenn es darum geht, sich über wissenschaftliche Inhalte informieren zu lassen. Immerhin haben 2 Drittel der Befragten schon von ChatGPT gehört. Vorteile werden vor allem darin gesehen, dass Programme wie ChatGPT komplexe Sachverhalte vereinfacht darstellen und Unklarheiten durch Beispiele und direktes Nachfragen beseitigen können.

Dennoch ist man in Deutschland auch skeptisch. Vor allem die Angst vor Falschinformationen und deren Verbreitung bereitet den Menschen Sorge. Aber auch die Unsicherheit darüber, ob ein Mensch oder ein Programm als Verfasser hinter einem Text steht und die fehlende menschliche Quellenüberprüfung empfinden ca. 60 Prozent als problematisch (in der Grafik nicht gezeigt).

Auf Kurz oder Lang werden wir uns mit KI gerade auch in der Informationspolitik auseinandersetzen müssen. In einer immer schneller werdenden Informationsgesellschaft wird der Bedarf an attraktiver, individueller und korrekter Wissenschaftskommunikation stetig wachsen und KI-Tools können bei der Erstellung von Inhalten viel Zeit und Arbeit sparen. Aber um das Vertrauen in die Wissenschaft aufrecht zu erhalten, ist es erforderlich, klare Angaben zu machen, ob und zu welchen Anteilen Inhalte von Menschen oder KI erstellt worden sind. Dies setzt zudem voraus, dass Benutzende und Konsumierende kontinuierliche darüber aufgeklärt werden, was KI aktuell leisten kann und was eben (noch) nicht.