Von René Lesnik

Am 16. und 17. Mai 2024 fand in Wernigerode unser 3. Netzwerktreffen statt. Knapp 60 Wissenschaftlerinnen aus ganz Deutschland kamen dafür in der malerischen Stadt am Fuße des Nordharzes zusammen und trafen sich in der Außenstelle des Robert Koch-Instituts. Prof.in Antje Flieger, Infect-Net-Vorständin und Leiterin des Fachgebiets „Bakterielle darmpathogene Erreger und Legionellen“, lud Kolleginnen und Kollegen an ihre Heimatinstitution ein, um sich zum Thema Pandemiebewältigung auszutauschen und die Ziele unseres Netzwerks voranzubringen.

In ihrer Begrüßungsansprache betonte Antje Flieger die Vorteile paritätischer Stellenbesetzung in der Wissenschaft und die höhere Produktivität divers aufgestellter Teams. Trotz aller Fortschritte, die bereits erzielt wurden, können Frauen dennoch nicht darauf verzichten, sich gegenseitig zu unterstützen und auf eine wahre Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Wissenschaftslandschaft hinzuarbeiten. Im Anschluss gab Infect-Net-Sprecherin Prof.in Gabriele Pradel einen Überblick über unsere Projektinitiative im Rahmen der BMBF-Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“.

Expert:innen der Pandemiebewältigung

Unser drittes Netzwerktreffen stand ganz im Zeichen der Pandemiebewältigung und wir sind stolz darauf, hochkarätige Rednerinnen und Redner für unsere Tagung gewonnen zu haben. So stellte uns der amtierende Präsident des Robert Koch-Instituts, Prof. Dr. Lars Schaade, persönlich die Geschichte, Strukturen und Aufgaben seines Instituts vor. Er veranschaulichte anhand des RIU-Modells dessen Rolle in der SARS-CoV2-Pandemie als eine Instanz der wissenschaftlichen Politikberatung und betonte, dass die Umsetzung notwendiger Maßnahmen Aufgabe der Politik bzw. Landesgesundheitsbehörden waren und sind. Zudem wurden die Herausforderungen thematisiert, wie neue Meldeverfahren in bestehende Strukturen zu implementieren sind und wie die nationale Pandemic Preparedness verbessert werden kann. Lars Schaade erklärte auch, welche Schritte neue Empfehlungen und Richtlinien durchlaufen müssen, bevor sie vom RKI veröffentlicht werden.

Für viele Bundesbürger:innen ist die Pandemie noch lange nicht vorbei: Tausende leiden weiterhin unter Long Covid und anderen gesundheitlichen Folgen von Corona-Infektionen. In ihrem Vortrag „Postinfektiöse Syndrome“ beleuchtete Charité-Prof.in Carmen Scheibenbogen die immunologischen Grundlagen des Post-Covid-Syndroms (PCS) und des Myalgischen Enzephalomyelitis/Chronischen Fatigue-Syndroms (ME/CFS). Sie beschrieb die Bemühungen, geeignete Biomarker für eine zuverlässige Diagnose und effektive Behandlungsansätze zu identifizieren. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Verluste der Gefäßelastizität durch körpereigene Antikörper eine Ursache für ME/CFS sein könnten. Interessanterweise gibt es Parallelen zu anderen Virusinfektionen wie Epstein-Barr und Dengue, obwohl in diese Bereiche nur wenig Forschung investiert wird. Betroffene werden gebeten, sich an das Charité Fatigue Centrum zu wenden.

Beiträge von Infect-Net-Expertinnen

Dr. Berit Lange, Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und neue Mitfrau der Ständigen Impfkommission (STIKO), betonte in ihrem Vortrag die Notwendigkeit resilienter Forschungsinfrastrukturen. Sie erläuterte, welche Infrastrukturen zu Beginn der Pandemie in Deutschland fehlten und was seither aufgebaut wurde. Das Sammeln, Integrieren, Einordnen und Analysieren großer epidemiologischer Datensätze erfordere harmonisierte Modellierungsansätze. Dafür sehen Bestrebungen in der Surveillance auf Bundesebene eine harmonisierte und effiziente Vernetzung von lokalen epidemiologischen Studienzentren vor. Deren Zuverlässigkeit konnte in den vergangenen Infektionswellen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bereits getestet werden.

Ein maßgeblicher Faktor zur Bewältigung der Coronapandemie war die schnelle Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen. Um in zukünftige Szenarien ebenso schnell reagieren zu können, sind leicht modifizierbare und sichere Impfstoffe essenziell. Prof.in Asisa Volz von der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover stellte ein Vektorvirus-System zur anpassbaren Impfstoffentwicklung mit dem modifizierten Vacciniavirus Ankara (MVA) vor. Erste Tests in der klinischen Phase I ergaben, dass die Antigenpräsentation des Spike-Proteins verbessert werden musste. Dies lässt sich jedoch relativ einfach durch das vorgestellte MVA-Vektorvirus-System realisieren.

Um die komplexen Reaktionen des Immunsystems bei der Entwicklung neuer Impfstoffe zu verstehen und zu optimieren, sind Tierversuche nach wie vor unersetzlich. Prof.in Maren von Köckritz-Blickwede, ebenfalls von der TiHo, informierte über geplante Änderungen im deutschen Tierschutzgesetz und deren Auswirkungen auf die Infektionsforschung. Trotz der Fortschritte bei Tierversuchsersatzmethoden bleiben Tierversuche ein fundamentaler Teil der biomedizinischen Forschung. Die Änderungen sollen das Tierwohl weiter stärken, werden aber auch die praktische Arbeit von Forschenden und Tierpflegern massiv behindern und den Forschungsstandort Deutschland unattraktiver machen. Ausführliche Informationen zum Thema bietet die Plattform Tierversuche Verstehen.

Perspektiven aus dem RKI

Wir alle stehen auf den Schultern von Riesen – und Riesinnen. Dr. Benjamin Kuntz, Leiter des Museums im Robert Koch-Institut, berichtete über eine Infektionsforscherin der ersten Stunde. Das Museum kann auch virtuell auf einem Videorundgang besucht werden. Er stellte die Berliner Tuberkulose-Forscherin Lydia Rabinowitsch-Kempner (1871-1935) vor, die unter Robert Koch persönlich als – unbezahlte – wissenschaftliche Assistentin gearbeitet hatte. Selbst nach ihrer Professur in den USA musste sie lange auf eine feste Anstellung mit entsprechender Bezahlung warten. Lydia Rabinowitsch-Kempner war eine Pionierin der Infektionsforschung und kämpfte sowohl gegen Tuberkulose als auch gegen die Männerdomäne in der Wissenschaft. Sie setzte sich schon damals für die akademische Förderung junger Frauen ein und war 1924 an der Gründung des „Bund Deutscher Ärztinnen“ (heute „Deutscher Ärztinnenbund e.V.“) beteiligt. Sie ist ein historisches Rollenvorbild und willensstarke Wegbereiterin unseres heutigen Selbstbestimmungsrechts.

Zum Abschluss des Tages vermittelte uns die Pressesprecherin des RKI, Frau Susanne Glasmacher, Einblicke in die Wissenschaftskommunikation aus Sicht des RKI. Während der Pandemie stand die Kommunikationsabteilung des RKI als Vermittlerin von Gesundheitsdaten an die Fachöffentlichkeit, Politik und Medien, im Mittelpunkt des Interesses und wurde mit Presseanfragen überschwemmt. Anhand beeindruckender Zahlen schilderte Susanne Glasmacher die Herausforderungen, mit denen ihr Team am RKI zu kämpfen hatte. Sie ging im Folgenden auf die Unterschiede in Denkweise und Bedürfnissen zwischen Medien und Wissenschaft ein, die immer wieder für Frustration unter Forschenden sorgen. Die Forderung nach immer neuen, kurzweiligen Online-Inhalten führe oft zu einer Verzerrung wissenschaftlicher Aussagen. Susanne Glasmacher riet kommunizierenden Wissenschaftler:innen, sich immer mit der jeweiligen Presseabteilung abzusprechen und keine Anfragen von unbekannten Medienvertreter:innen anzunehmen. Zudem solle man nur Anfragen annehmen, wenn man sich kompetent zum Thema äußern können. In der anschließenden Diskussion wurde besonders auf die aktuelle Verrohung des öffentlichen Diskurses eingegangen und wie man am besten damit umgegangen sollte.

Wie verbessern wir die Sichtbarkeit von Infektionsforscherinnen?

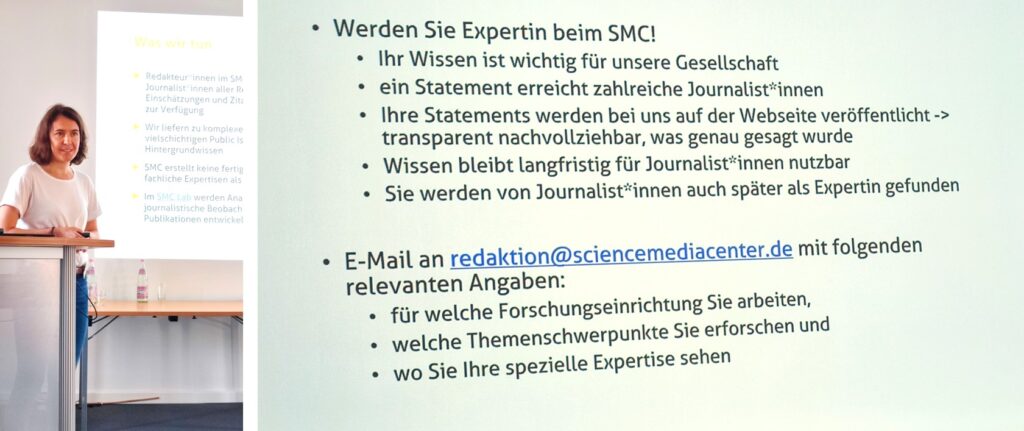

Infektionsforscherinnen sichtbarer zu machen ist eines der Ziele von Infect-Net. Um Wissenschaft und Forschende in die Nachrichten zu bekommen, müssen sie von Medienschaffenden wahrgenommen werden. Das Science Media Center Germany (SMCG) in Köln fungiert dabei als Bindeglied zwischen Journalismus und Wissenschaft. Dr. Annegret Burkert, Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften am SMCG, stellte die Einrichtung vor, die zum Großteil von der Klaus-Tschira-Stiftung finanziert wird. Sie beschrieb die Mission, die Arbeitsweise und das sorgfältige Akkreditierungsprinzip des SMCG, das qualitativ hochwertigen Wissenschaftsjournalismus gewährleisten soll. Sie lud explizit alle Wissenschaftlerinnen ein, sich als Expertin am SMCG registrieren zu lassen. In der anschließenden Diskussion konnten die Anwesenden ihre eigenen Erfahrungen mit dem SMCG austauschen.

Neben der Vernetzung mit Medienschaffenden entwickelt Infect-Net Online-Kommunikationsformate, die auch nach Ablauf der BMBF-Förderung von unserem Verband weitergeführt werden können. René Lesnik, Koordinator unserer Netzwerkinitiative, stellte bereits laufende und geplante Kommunikationsformate von Infect-Net vor. Zum einen haben wir #infectneXt, unserer Takeover-Serie auf X, gestartet,bei der zu besonderen Aktionstagen entsprechende Expertinnen unseren X-Account übernehmen und direkt aus der Forschung berichten (bisher zu Tuberkulose, Chagas und Malaria). Zum anderen werden wir in den kommenden Tagen eine Serie von Kurzinterviews veröffentlichen, die unsere Mitfrauen Prof.in Irit Nachtigall und Prof.in Ursula Rescher mit ihren Kolleginnen geführt haben. Hier sollen die Wissenschaftlerinnen und ihre Motivation im Mittelpunkt stehen. Ein weiteres Format wird ein Infect-Net-Bilderbuch sein, das repräsentative Bilder aus der Infektionsforschung mit einer persönlichen Note enthält. Mehr dazu werden wir in den kommenden Wochen berichten.

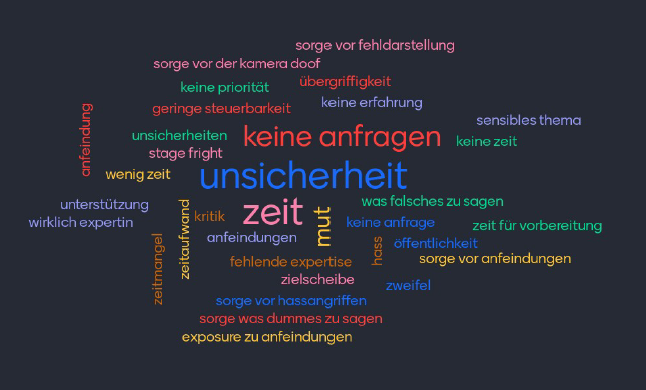

Wer sichtbar ist, macht sich allerdings auch angreifbar: Zeitgleich zu unserem Treffen wurden auf Zeit Online Ergebnisse einer neuen Studie zur Wissenschaftsfeindlichkeit veröffentlicht, in der knapp die Hälfte der rund 2600 befragten Wissenschaftler:innen angaben, schon einmal eine Form von Wissenschaftsfeindlichkeit erfahren zu haben. Die Angst vor Anfeindungen im Netz und öffentlichen Auftritten ist neben ihrer knapp bemessenen Zeit einer der Hauptgründe, warum sich Frauen bei Medienauftritten eher zurückhalten, wie auch eine Publikumsumfrage ergab. Wir empfehlen daher freien Zugang zu zuverlässiger Unterstützung und Beratung bei der externen Wissenschaftskommunikation. Aber nicht alle Forschungsinstitutionen können oder wollen bei individuellen Fällen intervenieren oder Unterstützung anbieten. Für alle Betroffene, die sich von den Kommunikations- und Rechtsabteilungen allein gelassen fühlen, gibt es mittlerweile mehrere Anlaufstellen:

- HateAid.org: Bei allgemeinem Cybermobbing, Hassrede und Anfeindungen im Netz bietet sich die Organisation als Ansprechpartnerin an. Sie setzt sich für Menschenrechte im digitalen Raum ein und übt Druck auf die Politik aus, entsprechende rechtliche Grundlagen zu schaffen.

- SciComm-Support: Diese Plattform wurde speziell für kommunizierende Wissenschaftler:innen ins Leben gerufen. Sie bietet Informationen zu Angriffen und Konflikten in der Wissenschaftskommunikation und eine kostenlose Beratungshotline an..

- #metooscience: Die Initiative richtet sich an Opfer von sexueller Gewalt und Machtmissbrauch im akademischen Umfeld. Dahinter stehen zwei Psychologinnen, die digitale Safe Spaces für eine vertrauliche Gesprächsumgebungen schaffen. Auf einer Online-Pinnwand können Betroffene anonym ihre Erfahrungen teilen.

Diskussion zum neuen WissZeitVG

Für viel Unsicherheit sorgt derzeit auch die geplante Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), die unter anderem eine Verkürzung der maximalen Beschäftigungsdauer für Wissenschaftler:innen auf vier Jahre nach der Promotion (plus zwei Jahre bei gesicherter fester Folgeanstellung) vorsieht. In unserer Diskussionsrunde äußerten die jüngeren Wissenschaftlerinnen Sorge um ihre Habilitation und die damit verbundene Forschungskarriere, während die etablierten Professorinnen den Verlust von wissenschaftlichem Nachwuchs und die sinkende Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Deutschland befürchteten. Besonders Frauen leiden unter der Doppelbelastung von Karriere und Familiengründung, die die Postdoc-Zeit mit sich bringt. Wir vermuten, dass die Novellierung des WissZeitVG den Leaky-Pipeline-Effekt eher verstärken als verringern wird. Das Gesetz muss noch vom Bundesrat und Bundestag abgesegnet werden, weshalb es momentan kaum Handlungsempfehlungen von offizieller Seite gibt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert weiterhin Dauerstellen für Daueraufgaben und drängt mittels einer Petition auf eine Überarbeitung des Gesetzesentwurfs.

Vorbereitung der Vereinsgründung

An unserem nächsten Netzwerktreffen im November in Köln wollen wir unsere Netzwerkinitiative Infect-Net verstetigen und mit unserer Gründungsversammlung den "Verband deutscher Infektionsforscherinnen e.V." gründen. Dazu diskutierten wir die wichtigsten Punkte eines Satzungsentwurfs und wie wir die Vernetzung von Infektionsforscherinnen selbstständig fortführen können. Die stärkere Einbindung motivierter Mitfrauen in unsere Kommunikations- und Vereinstätigkeiten wird in den kommenden Monaten thematisiert.

Sichtbarkeits-Workshop zu Online-Präsenz und Vernetzung

Dem Netzwerktreffen vorangegangen war ein Workshop zum Thema Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen in den sozialen Medien. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf LinkedIn als professionelle Vernetzungsplattform gelegt. Schließlich werden Kommunikationskonzepte auch in den Förderanträgen zur Pflicht. Dr. Katja Flieger von „Medientraining für Wissenschaftler*innen“ half den Teilnehmerinnen dabei sich im Dschungel der Online-Netzwerke zu orientieren, ihre Profilpräsentationen zu optimieren und eigene Kommunikationsstrategien mittels Text, Bild und Video auszuarbeiten. Online-Auftritte werden immer wichtiger und können eine große Reichweite erzielen. Da viele Algorithmen auf Interaktion setzen, können sich Infektionsforscherinnen gegenseitig und auch mit den Online-Angeboten von Infect-Net zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Auch der konkrete Umgang mit Hate Speech und Online-Anfeindungen wurde hier bereits besprochen.

Gastfreundschaft mit Herz im Harz

Wir freuen uns immer noch sehr über das gelungene Treffen und möchten uns herzlichst bei allen Beteiligten für die Teilnahme, die Beiträge und die anregenden Diskussionen bedanken. Besonderer Dank gilt unseren Gästen Lars Schaade und Carmen Scheibenbogen, die für unsere Sache einen Platz in ihrem vollen Terminkalender freihalten konnten. Wir danken Antje Flieger für die Einladung und die Gastfreundschaft, sowie ihrem Team, insbesondere Jan Eichler und Sabrina Diederich, für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation und Durchführung unserer Veranstaltung.

Save the Dates!

Sie haben das Treffen verpasst? Das ist nicht schlimm, wir sind bereits dabei die nächsten Treffen vorzubereiten:

- 4. Netzwerktreffen: 20. – 22. Nov. 2024: Centrum für Infektionsmedizin (CIM) der Uniklinik Köln (Esther von Stebut-Borschitz)

- 5. Netzwerktreffen: 24. – 26. März 2025: TUM, München (Clarissa Prazeres da Costa, Ulrike Protzer)

- 6. Netzwerktreffen: 24. & 25. Sep. 2025: Universitätsklinikum Jena (Bettina Löffler), im Anschluss an die DGHM-Jahrestagung

Das nächste Online-Treffen in Zoom wird am 30. August 2024 um 13 Uhr stattfinden. In der Einladung werden wir über die geplanten Themen informieren.